Voilà 6 ans et demie que j’ai écrit mon dernier article sur ce blog. Je ne suis pas mort, et je n’ai pas non plus cesser d’arpenter mes chemins de résilience divers et variés. J’ai cependant, jusqu’à aujourd’hui, cessé de communiquer via cette plateforme, très pris par les dimensions tentaculaires de TERA (mais pas que). Voici, pour ceux qui cheminent vers l’autonomie et le mieux-être dans le respect des humains et de la nature ; un petit retour d’expérience de 8 ans de permaculture et de résilience personnelle.

La permaculture, c’est comme la permaconfiture ?

Depuis quelques années, je suis formateur en permaculture et je tente d’accompagner des projets via une conception systémique qui vise à prendre soin des humains et de la nature. L’écrire continue de contracter quelque chose dans ma poitrine, à un endroit où je doute encore de ma légitimité. Pourtant, je connais mon sujet, et je sais que j’en parle bien. Exemple : cette conférence que j’ai donnée en Suisse début 2022 devant des lycéens à Payerne. Je la mets à votre disposition sous vos yeux ébahis.

La réticence que je ressens à publier sur la permaculture et qui a contribué à m’éloigner temporairement du blog, est venue de la conscience de mes propres contradictions et limites sur ce long chemin, doublée d’une exigence envers moi-même quelque peu excessive. Je sais pertinemment que cela ne gêne pas certains permaculteurs, dont certaines figures bien connues du grand public. Mais personnellement, ça a toujours tendance à me hanter, et je ne veux pas qu’on me prenne pour ce que je ne suis pas.

Je le dis clairement : non, après toutes ces années, je ne suis pas du tout un permaculteur parfait, je carbure encore parfois à la malbouffe, je joue encore aux jeux vidéos sur un ordinateur énergivore, je fais plus de kilomètres par an qu’il n’en faudrait avec ma voiture (surtout depuis que j’ai amorcé deux « projets » assez particuliers, voir plus bas), etc.

Mais si j’ai ces dernières années, bien exploré la vallée de l’humilité (et un peu la montée de l’apprentissage, quand même), j’ai également réalisé pas mal de choses alignées avec mes valeurs, et développé les savoirs et compétences qui vont avec. Ça ne fait pas de moi un héros mais je serais malhonnête de minimiser tout ce que j’ai fait et tenté de faire depuis 8 ans que je baigne dans TERA et la permaculture, réussites et échecs mélangés.

Ainsi, je réétend sur ce blog, ma légitimité à parler d’une permaculture, qui si elle n’a pas encore transformé tous les aspects de ma vie, m’accompagne tous les jours depuis que je l’ai rencontrée, et me pousse à faire de mieux en mieux.

TERA, par monts et par vaux.

Depuis mon dernier article, le projet TERA a énormément évolué. Mi 2017, c’était encore un projet d’écovillage, d’expérimentation du revenu de base et de relocalisation de la production alimentaire/energétique, implanté dans une ferme. Nous y avions construit des prototypes de maisons démontables, développé nos compétences en permaculture/microferme, en autonomie énergétique (éolienne, panneaux solaires thermiques, photovoltaïques, construction de poêle bouilleur), etc. Nous étions alors une quinzaine de plus ou moins joyeux drilles, très fraîchement accueillis par la mairie du coin et par certains voisins qui se voyaient déjà faire face à un bidonville de hippies drogués (spoiler : non).

Cela paraît aujourd’hui tellement lointain.

Assemblée générale de TERA 2022

TERA est désormais implanté dans trois communes du Lot-et-Garonne, et tente d’y construire un éco-système coopératif. D’un côté la ferme historique, à Masquières, qui a été depuis fin 2015 lieu de production agricole/artisanal, lieu d’accueil pour les volontaires du projet, siège de formations diverses et variées, de week-ends découvertes de TERA, lieu de vie avec résidents permanents, lieu d’autonomie vivrière. Ces fonctions ont parfois été simultanées dans le temps, parfois non.

Un de nos nombreux chantiers d’autonomie alimentaire

D’un autre côté, la partie « écovillage » du projet, a migré vers une autre commune, Trentels, accueillante et proactive pour co-construire avec nous le premier quartier rural en transition de France. Un terrain y a été acheté au bord du Lot. Le jardin permaculturel dudit quartier a été lancé il y a un an, et une longue gestation vient d’aboutir au lancement du chantier de notre Centre d’éco-construction, de recherche et de Formation, à partir duquel seront notamment construites toutes les autres structures du quartier rural. Là, sera le cœur de l’expérimentation du revenu d’autonomie de TERA, fruit des excédents des activités économiques et des revenus passifs qui y seront générés.

Plan du Quartier Rural en transition de Lustrac

Pour finir, à Tournon d’Agenais, habite la plus grande partie de la grosse centaine de personnes qui a maintenant rejoint le territoire grâce à TERA. Nous y avons notre siège social, depuis lequel nous gérons toutes les structures juridiques de l’éco-système (une asso 1901, une coopérative d’activité, un fond de dotation, la monnaie locale, une SCI, une SCIC), et où nous avons implanté l’Alvéole, une épicerie bio et à 85% locale en 2021.

L’Alvéole, au moment de son inauguration

Des centaines de personnes ont transité par le projet, des dizaines se sont installées. Et même lorsqu’elles quittent parfois le projet pour se consacrer à autre chose (schéma inévitable sur des projets collectifs associatifs), elles restent bien souvent sur le territoire et le font vivre. C’était l’un des objectifs du projet, et une victoire qu’on ne pourra jamais nous retirer. Nous sommes reliés à toutes les institutions territoriales, des communes à la région, et nous continuons de faire vivre politiquement le projet. Et bien sûr, ce bref résumé ne peut rendre justice à tout un tas d’autres actions, passées ou en cours, que nous menons sur le territoire.

Est-ce que tout est parfait à TERA ? Non. L’ampleur croissante de la chose, nous a éloigné mécaniquement les uns des autres, entraînant difficultés relationnelles et politiques au sein du projet. La ferme a connu des fortunes diverses et son groupe de gestion s’est épuisé à tenir la barre, dans un contexte de rentabilité difficile et de communication laborieuse avec le reste de l’écosystème. Cela a aboutit à sa récente dissolution, décidée collectivement, et sa réorganisation en cours. Le projet de quartier rural, dont les travaux viennent de commencer, a évidemment des années de retard sur les prévisions initiales, comme tout projet de construction qui se respecte. L’épicerie n’est pas encore pleinement rentable (malgré de très gros progrès en 2023 et un équilibre atteint en fin d’année). Les membres actifs du projet peinent encore pour la plupart à boucler leurs fins de mois. Les activités économiques de la ferme se sont heurtées à la dure réalité actuelle des métiers agricoles et artisanaux. là aussi, la liste est longue.

Ce qui continue à me faire appartenir à TERA, c’est que premièrement, pour chacun de nos « échecs », il y a bien souvent une réussite (si ce n’est plusieurs) en creux derrière. Par exemple, la quasi impossibilité d’avoir une activité de maraîchage rentable sans se tuer à 70 heures par semaine (dans un projet où le bien-être des personnes est un pilier fondateur), a entraîné un développement des chantiers collectifs à la ferme au fil des années, où littéralement des centaines de personnes (intérieures et extérieures à TERA) sont venues apprendre comment cultiver elles-mêmes leur nourriture (ce qui a aboutit à la création du pôle d’autonomie alimentaire en 2023). Ce que nous n’avons pas (peu) réussi à gagner en argent, nous l’avons gagné en compétence, en lien social et en résilience alimentaire territoriale (les gens repartant littéralement avec le fruit de leur travail). Le fait de nous donner des horaires de travail humainement soutenable, nous a laissé le temps de faire du lien social et de nous intégrer sur le territoire, de faire vivre les commissions associatives de TERA, de travailler au corps le voisinage, et d’apaiser progressivement les tensions qui entouraient la présence de TERA à la ferme. Ce contraste entre la frustration de surface, et la réalité des effets utiles produits, on peut le retrouver partout ailleurs dans les autres dimensions de TERA. Ce qui n’empêche bien sûr, que nous avons la nécessité de mieux répondre à des enjeux précis (ici : la rentabilité économique de la ferme et l’augmentation de sa production agricole commerciale).

Deuxièmement, les écueils rencontrés, continuent d’être nommées, regardés, traités. Ma croyance est que ce qui sonne la mort de bien des projets collectifs, est une résistance au changement, et avant ça, à admettre que les choses ne vont pas. Malgré une période assez « chaude » qui a un peu duré ces 18-24 derniers mois dans le projet, nous avons récemment retrouvé le chemin de l’authenticité collective, des vérités qui dérangent, des aveux d’impuissance et de l’envie de transformer ensemble ce qui ne marche plus ou pas encore. Rien ne me donne autant foi en nous.

Que ce soit pour l’opérationnel, le stratégique ou le relationnel, nous conservons la capacité de nous regrouper au service du collectif

La ferme va bientôt se doter d’un nouveau modèle économique. Nous allons continuer de mettre les mains dans la terre, bénévolement et/ou professionnellement, mais nous allons davantage nous concentrer sur la lucrativité des activités, parce que nous devons pérenniser notre patrimoine productif, et dégager plus de monnaie pour faire vivre notre modèle… et payer nos factures chaque mois. La coopération interne autour de ces enjeux est en hausse en ce moment et ça fait du bien.

TERA se veut un terrain de jeu expérimental d’une société transformée, plus juste pour les humains et la nature. En ce sens, il est normal que l’on rencontre absolument toutes les difficultés systémiques que les humains vivent déjà ailleurs. Ce qui compte, c’est de continuer par itération à améliorer nos modes de fonctionnement pour mener à bien ce vaste projet.

Ivre, un rescapé de burnout décide de faire un maximum de trucs en un minimum de temps

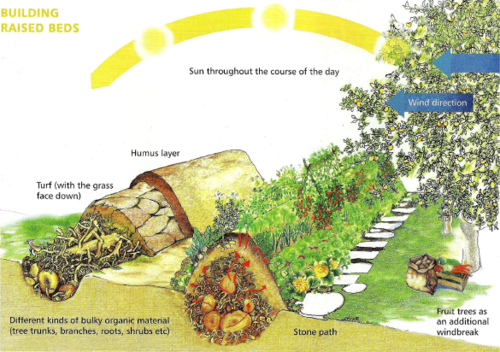

Comme je l’avais évoqué à l’époque, j’ai lancé à la ferme de Lartel un jardin-forêt (ou forêt-jardin, c’est comme on veut), début 2017. J’ai accompagné, puis porté à bout de bras cette aventure jusqu’en fin d’année 2022. Aujourd’hui, le verger permaculturel et vivrier (non-marchand), existe toujours sur un demi-hectare et une grosse centaine d’espèces végétales différentes. J’en ai transféré la responsabilité au nouveau groupe d’autonomie alimentaire de la ferme. Planter et aider ce verger à grandir a été et est encore une fierté pour moi, doublée de la sensation d’apporter ma petite pierre à l’édifice d’un monde à la fois nourricier pour les humains, et spacieux pour la nature. Seulement, je ne peux/veux plus le porter seul, et pouvoir y venir comme contributeur dans une équipe plus large, me libère enfin pour que je puisse mettre mon énergie à d’autres endroits.

Lisa en train de tailler le bois mort d’un figuier, dans le verger de Lartel

Je donne des formations à la conception des systèmes permaculturel depuis 2019. Aujourd’hui, je suis confronté à un dilemme. D’un côté ces formations, dans un marché saturé par l’offre et dont la demande se rétracte avec le contexte économique actuel, ont du mal à trouver leur public. De l’autre, les 120-150 stagiaires que j’ai formés depuis plus de 4 ans, sont devenus autant de graines lancées au vent dans un monde qui en a, selon moi, absolument besoin. Nos formations, et notamment nos modules longs qui comportent en plus du socle que je dispense, des interventions de professionnels sur la boulange, le compost, la cuisine décarbonée, le maraîchage, les plantes aromatiques et médicinales, la communication nonviolente, la chimie organique et la vie des sols… rencontrent un succès quasi unanime auprès de celles et ceux qui y participent. Donc les gens sont contents et nourris, mais la difficulté c’est… de les faire venir à nous.

Alors que faire ? Continuer malgré les difficultés économiques ? Baisser les prix et ne plus en vivre ? Me lancer dans un métier plus lucratif, pour continuer à offrir ces services en activité secondaire, sans pression financière (et donc ne plus avoir de seuils de participation minimum) ? Faire de la communication agressive en vendant du rêve comme d’autres moins scrupuleux l’ont fait dans ce milieu (lolilol, non) ? Je cherche la réponse la plus adaptée. Ce dont je ne doute pas (plus), c’est de la pertinence de ce que je propose et transmets, et c’est déjà bien.

Atelier verger lors d’une formation permaculture

En parallèle des formations, j’ai également accompagné des projets en permaculture, que ce soit en interne à TERA (comme par exemple pour aider au positionnement des futures maisons du quartier rural, aménager l’épicerie, ou mettre régulièrement et collectivement à jour des conception globales de la ferme), ou en externe, pour des particuliers. Là encore, le temps me manque pour le faire autant que je voudrais.

En plus du verger et de la permaculture globale, j’ai continué à reprendre de temps en temps la casquette de mon premier métier de monteur-réalisateur, tant pour faire de la communication vidéo pour les campagnes de financement de TERA, que pour documenter, entre 2019 et 2021, l’intégration de l’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, dans le projet. Pour faire très simple, l’EFC c’est à mes yeux de la permaculture (et vice et versa), avec une boîte à outils et des lunettes adaptées à l’activité des entreprises. C’est un modèle qui a nourri celui de TERA et continue à avoir une influence dans le projet aujourd’hui. J’ai notamment réalisé 5 portraits de transition de membres de TERA (dont le mien), et leur parcours avec l’EFC. J’en poste un ici, vous pouvez tous les voir sur la chaîne Youtube du projet.

A la marge pendant ces 6 dernières années, j’ai également animé professionnellement quelques parties de jeu du Tao (là aussi, pas autant que je l’aurais aimé et imaginé dans mon dernier article), été garant de l’organisation des « cercles de la paix » (temps de lien collectifs) à TERA jusqu’à fin 2017, et co-facilitateur de cercles restauratifs (gestion des conflis) en interne, jusqu’en 2020. Je suis aussi co-président de l’association TERA depuis 2021, ce qui hélas ne m’offre ni salaire, ni vacances aux Caraïbes aux frais des adhérents, mais consiste principalement à signer des papiers et à faire un discours de 5 minutes à l’assemblée générale une fois par an (et c’est très bien).

Maintenant, l’éléphant dans la pièce :

Deux naissances, deux fois plus d’ennuis et deux fois plus d’aventure.

Lisa et moi avons eu un enfant, et je construits ma maison. Le premier est arrivé dans ma vie début 2022, la seconde se prépare depuis 2018 et son chantier a débuté en octobre 2022. Mener ces deux occupations de front en plus du reste était un choix gourmand, mais il était temps de m’y engager, avant de rater le coche.

Je ne vais pas en faire des caisses sur la parentalité, les nuits sans sommeil, les crises de nerfs, les mille et une galères et joies d’avoir un petit garçon « plein de vie » (expression de parent pour ne pas dire « mon gosse m’en fait voir de toutes les couleurs » ou autre terme consacré et plus fleuri). Mon fils est ma relation la plus précieuse dans ma vie aujourd’hui, et je me sens extrêmement fier de lui, de son intensité et de sa curiosité. J’ai assez rapidement accepté mon imperfection de parent sous peine d’exploser, et on fait de notre mieux avec Lisa pour trouver un équilibre à trois avec lui, depuis maintenant 2 ans.

La seconde naissance me fera sans doute davantage écrire ici. La conception et la construction de mon lieu de vie était un rêve de longue date, à plus forte raison depuis que je suis permaculteur, (car permaculture bien ordonnée commence par soi-même, n’est-ce pas ?). Par chance familiale, j’ai eu accès depuis 4-5 ans, à des ressources financières nouvelles me permettant d’envisager de vivre un jour dans ma propre maison, sur mon propre terrain. C’est aujourd’hui à moi d’utiliser cette chance au mieux pour créer le plus chouette lieu possible, pour ma famille, mon village, et pour le monde vivant.

L’ossature depuis l’intérieur

Le chantier est en cours, en auto construction partielle (alternance entre travail des artisans et le mien). Pour ceux qui aiment l’architecture, la restauration écologique des paysages, les histoires de galères de chantier à dormir debout, je reviendrai bientôt (promis) pour raconter cette aventure, de ses origines à là où on en est actuellement.

Je suis maintenant un homme serein et libéré de toutes mes démons…

… écrit-il, les épaules secouées par un rire nerveux.

Toute cette liste de choses que j’ai faites et je que fais est bien belle. Quid du bien-être, qui était tout autant l’objet de ce blog dans cette quête de « résilience », que le mode ou le lieu de vie ? Le chantier est en cours, comme pour tout le reste. Oui, globalement ça va de mieux en mieux. Non, les angoisses ne sont pas encore un lointain souvenir. J’avance, un pied devant l’autre.

De la création de Vivre en Résilience (fin 2015) à mi-2018, j’ai vécu dans une angoisse psychique et physiologique quasi-permanente, très handicapante au quotidien. Le burnout que j’ai vécu fin 2015 et qui a fait basculer ma vie dans un autre mouvement, en a été le déclencheur, mais pas la cause profonde. Les années passant, j’ai pu dénouer certains nœuds alors que d’autres résistent encore. Au rang des victoires, je peux citer la confiance retrouvée de pouvoir vivre une vie de couple à peu près normale, d’avoir développé de nouvelles activités professionnelles (même si je vis à nouveau de l’instabilité à ce niveau en ce moment), d’avoir traversé des situations familiales et personnelles parfois très ardues, avec plus de pragmatisme et de sérénité qu’avant, d’avoir développé une relation plus harmonieuse avec mon corps (le sport m’a beaucoup aidé ces dernières années), et une conscience plus équilibrée de mes forces et faiblesses. La reprise du violon en 2018, m’a aussi beaucoup apporté en bien-être et en confiance. L’angoisse « latente » ne revient plus que lors de périodes de stress externe intense, et je ne la considère plus comme chronique à l’année, ce qui est énorme compte tenu de là où je suis parti.

D’un autre côté, je lutte encore avec des problèmes d’agoraphobie qui m’empoisonnent parfois l’existence, que ce soit pour aller au cinéma, faire un tour en bateau, ou partir loin de mon village (j’y travaille). Sans parler de quelques soucis de santé qui alourdissent le sac à dos du quotidien.

Mi 2018, grâce à un déclencheur que je dois à mon ami Frédéric (fondateur de TERA), j’ai compris que la perception était une action, et que j’avais le pouvoir d’agir sur mes croyances. Et si mon élan à tendre vers l’inatteignable l’objectivité n’a jamais faibli, j’ai pris conscience que j’étais d’ores et déjà rempli de croyances négatives (et très peu objectives/éduquées) sur le monde et sur moi-même, et que j’avais le pouvoir de les transformer, au moins en partie. C’est un travail qui, couplé à toute la boîte à outils intérieure que j’utilisais déjà, m’a vraiment et durablement sorti de l’ornière ces dernières années.

Trier, inlassablement, mon bordel intérieur, pour faire place à la clarté et à la simplicité.

Au niveau de mon rythme, je vois comment j’ai oscillé toute ma vie entre des périodes d’activité intense, et des périodes de doute et d’inertie. Ce que je peux dire, c’est que si ces oscillations existent encore dans ma vie, elles sont souvent moins extrêmes et moins aliénantes, dans un sens comme dans un autre, et que le point d’équilibre entre l’être et le faire, se rapproche progressivement.

J’ai œuvré sur mon système intérieur comme j’ai tenté d’œuvrer sur des systèmes matériels avec la permaculture. Avec un regard systémique, une valorisation des forces et plus de douceur pour les limites. Et si tout n’est pas parfait (je vis en ce moment un hiver difficile, avec beaucoup d’insécurités financières et sur le chantier de la maison, + quelques traumas anciens révélés au grand jour), je vois que l’expérience paie et que j’ai de plus en plus d’outils pour rebondir (corps, esprit, réseau d’humains).

Du côté relationnel, de tous les outils que j’ai/que nous avons utilisé ici, la CNV (une fois qu’on est correctement formé) reste l’outil le plus efficace et le plus versatile que je connaisse aujourd’hui. Ces dernières années, j’ai sauvé mon couple plus d’une fois, réparé des relations qui semblaient perdues au niveau associatif/professionnel, pu exprimer des choses qui m’effrayaient face à autrui… tout cela grâce notamment à l’appui précieux de la CNV. Rien de hippie ni de naïf dans la communication nonviolente. Du travail sur soi, sur sa manière d’écouter le monde et de lui répondre, pour générer plus de lien et plus de confiance en et autour de soi. C’est un voyage, jamais achevé, qui en vaut la peine.

D’ailleurs, en parlant de permaculture humaine, et parmi la multitudes d’outils que j’ai maintenant à ma disposition, le soutien inter-humain passe aussi pour moi par des cercles d’hommes, que nous organisons parfois avec les copains de TERA. Alors non, il ne s’agit pas de chanter Kumbaya au coin du feu ou d’expériences particulièrement ésotériques, mais plutôt de se retrouver entre hommes (entre 4 et 8 participants en général), dans un cadre de confidentialité et de sécurité, pour pouvoir déposer ce qu’on a à déposer, recevoir de l’écoute, écouter les autres. Les processus sont très simples, ça permet de faire du lien, de prendre des nouvelles, de recevoir du soutien. On organise ça toutes les 6 semaines quand on y pense, de façon plus espacée quand on oublie. Les femmes le font aussi entre elles parfois, et bien sûr c’est complémentaire des espaces mixtes qu’on peut s’offrir ici (réseau TERA) pour faire du lien. C’est juste différent et agréable, de profiter d’échanges un peu cadrés qui permettent une meilleure qualité d’écoute mutuelle, plutôt que de juste refaire le monde en buvant des bières (ce qui est très bien par ailleurs et dont personne ne se prive ici).

Du coup la perma, on continue ? On arrête ? On se roule par terre avec de la bave aux lèvres ?

On continue, bien sûr. Dans un monde qui ne va pas très bien, que faire d’autre que de tenter au mieux de créer des chouettes lieux pour vivre et être autonomes, pour moi et pour mon territoire, en réponse à nos besoins matériels, environnementaux, sociaux, de bien-être; sans naïveté mais avec persévérance ?

En revanche, il est à nouveau temps pour moi d’ajuster les voiles. Avec ces quelques années d’expérience, je sais de mieux en mieux où doit aller mon énergie en priorité, et quelles fondations je dois (littéralement) construire pour me permettre de me consacrer à ce qui me donne de la joie, l’esprit plus serein. Mes responsabilités de père de famille et de maître d’œuvre de ma maison ne me permettent plus (pour le moment) de vivre l’engagement associatif et politique à 200% comme entre 2016 et 2021. Après deux années « le cul entre deux chaises », en 2024 je vais focaliser mon activité à TERA sur un seul axe (c’est en cours), poursuivre la construction de ma maison, et me concentrer aussi sur l’argent dont j’ai besoin pour payer mes factures, puisque le permaculteur ne peut pas œuvrer le ventre vide.

Donc oui, elle est parfois dure, mais elle dure, la permaculture. Que ce soit dans les différents lieux de TERA, sur mon terrain, dans mon monde intérieur. Et elle ne sera jamais aussi durable et douce que dans l’acceptation de mon imperfection et du temps que je prends à la mettre en place dans ma vie ; et dans la conscience que je fais de mon mieux, chaque jour et à ma petite échelle, pour participer à la création de lendemains désirables pour le vivant qui m’entoure.

Quand j’ai débarqué à TERA un soir de janvier 2016, à l’époque où nous n’avions qu’une ferme vide et où tout était à faire, je me suis présenté à table comme « un bourgeon sur une bûche calcinée ». Aujourd’hui, le bourgeon est devenu jeune arbre, et la bûche composte gentiment. Les vents malmènent encore parfois le baliveau, mais chaque année qui passe, les racines sont plus profondes.

![[Diaporama] Assemblage de la première maison nomade à Tera](https://vivre-en-resilience.com/wp-content/uploads/2016/12/13-copie.jpg?w=1200)